Pra-bayar Kartu Tol: Kapitalisme ala Indonesia, Pelengkap Derita Masyarakat

Menurut rencana, Jasa Marga akan memberlakukan transaksi non tunai di seluruh jalan tol di Indonesia per 31 Oktober 2017. Artinya, pengguna jalan tol tidak ada pilihan lain kecuali menggunakan kartu (elektronik) tol yang harus diisi saldo terlebih dahulu, alias pra-bayar.

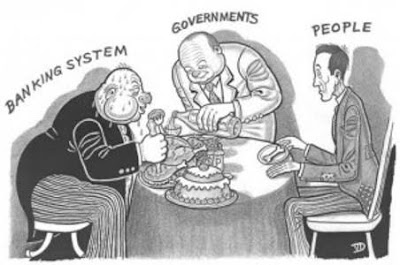

Seiring dengan rencana penghapusan transaksi tunai tersebut menuju full elektronifikasi (transaksi non-tunai dengan menggunakan kartu tol), para rent seeker (pemburu rente) mencoba menambang profit dari masyarakat yang tidak berdaya, dengan cara mengenakan pungutan biaya (fee) isi ulang (top-up) kartu tol tersebut. Untuk memperlancar usaha ini, para rent seeker menggandeng penguasa agar membuat peraturan yang me-legal-kan pungutan yang tidak ada dasarnya sama sekali.

Pemaksaan full elektronifikasi di seluruh jalan tol pada prinsipnya salah, dan mungkin melanggar peraturan tarif jalan tol. Apalagi pemaksaan ini diikuti pungutan fee top-up kartu tol. Praktek seperti ini sama saja seperti pagelaran monopoli dan kartel yang sempurna dan transparan, disponsori oleh negara untuk menindas ekonomi masyarakat yang tidak berdaya.

Di manapun di dunia ini, masyarakat seharusnya diberi kebebasan memilih. Dalam hal ini, masyarakat harus bisa memilih apakah mau menggunakan transaksi non-tunai atau tunai. Kalau tarif tol adalah Rp 10.000, maka orang yang mempunyai uang Rp 10.000 harus dapat menggunakan jalan tol tersebut. Tidak semua pengguna jalan tol mempunyai cukup uang pada saat-saat tertentu untuk mengisi saldo kartu tol terlebih dahulu.

Kedua, alasan pungutan fee untuk membiaya infrastruktur elektronifikasi sama sekali tidak masuk akal dan tidak dapat diterima. Keputusan memberlakukan full elektronifikasi jalan tol seharusnya merupakan keputusan bisnis Jasa Marga, dan seharusnya sudah memperhitungkan kelayakan finansial proyek ini: berapa biayanya dan dari mana pendanaannya. Otomatisasi, termasuk elektronifikasi, umumnya memberi manfaat kepada perusahaan, termasuk penghematan biaya dan efisiensi. Bagi Jasa Marga, elektronifikasi akan berdampak langsung terhadap pengurangan jumlah karyawan penjaga gardu tol tunai, sehingga diperoleh penghematan biaya karyawan. Oleh karena itu, proyek elektronifikasi ini seharusnya bisa didanai dari potensi keuntungan atas penghematan biaya karyawan tersebut. Bukan malah membebankan kepada masyarakat.

Menurut Aspek (Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia) full elektronifikasi berpotensi mengurangi 20.000 karyawan. Kalau gaji mereka rata-rata Rp 3 juta per bulan, maka penghematan biaya karyawan setahun bisa capai Rp 780 miliar (20.000 x Rp 3 juta x 13 bulan gaji), belum termasuk biaya logistik untuk mengangkut karyawan ke gerbang tol. Tentu saja hitungan ini hanya ilustrasi saja. Kalaupun penghematannya hanya setengahnya saja (Rp 390 miliar), tetap masih cukup besar untuk bisa membiayai proyek tersebut: proyek elektronifikasi ini seharusnya tidak terlalu mahal karena menggunakan teknologi sederhana.

Perhitungan di atas adalah penghematan alias keuntungan dari sisi Jasa Marga. Kalau peraturan pungutan fee ini berjalan mulus, berapa keuntungan yang diperoleh bank? Pendapatan tol Jasa Marga tahun 2016 sekitar Rp 8 triliun. Kalau rata-rata nilai nominal top-up Rp 100.000, maka akan terjadi paling sedikit 80 juta kali top-up per tahun. Jumlah ini menurut saya sangat konservatif. Kalau fee sekali top-up Rp 2.000, maka total fee yang diambil dari masyarakat mencapai Rp 160 miliar setahun. Untuk apa fee tersebut? Untuk infrastruktur transaksi non tunai? Dirut Jasa Marga pernah mengatakan “infrastruktur perseroan sudah siap 100 persen untuk memfasilitasi transaksi secara non tunai” (www.cnnindonesia.com 06/09/2017).

Sebagai penutup, mari kita, masyarakat, mengimbau Jasa Marga untuk melihat masa lalu. Konsep pra-bayar tol sebetulnya sudah lama berlaku di Jasa Marga, jauh sebelum ada teknologi canggih seperti sekarang. Sekitar akhir 1980-an, Jasa Marga sudah menjalankan konsep pra-bayar tol dengan cara menjual 10 karcis tol dengan harga 9 karcis tol. Artinya, pelanggan tol memperoleh diskon sekitar 10 persen kalau membeli 10 karics tol di muka (pra-bayar). Ini adalah konsep pra-bayar yang benar karena Jasa Marga mendapat keuntungan dari penjualan karcis pra-bayar: artinya, Jasa Marga mendapat dana (baca: pinjaman) dari masyarakat tanpa harus bayar bunga, oleh karena itu, harus dikasih diskon.

Di era serba digital sekarang ini, malah yang terjadi sebaliknya. Bukan memberi diskon kepada pelanggan pra-bayar yang melakukan isi saldo kartu tol, mereka malah dikenai biaya top-up. Sungguh ironis. Ini bisa terjadi karena dana pra-bayar tersebut tidak masuk ke rekening Jasa Marga, tetapi ke rekening Bank yang mengeluarkan kartu-tol. Dan, bank saat ini sedang berwacana untuk mengenakan top-up fee kartu tol, dengan payung hukum yang sedang digodok di Bank Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah pungutan fee ini sah? Apakah tidak merugikan masyarakat? Bukankah kasus ini mirip dengan kasus Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum) yang dibuat swasta untuk Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2000-an, yang sudah divonis bertentangan dengan hukum, bahkan beberapa orang yang terlibat sudah dijatuhi hukuman penjara? (Sebagai informasi, Sisminbakum adalah proyek kerjasama antara swasta dengan pemerintah di mana swasta menyediakan Sistem Administrasi Badan Hukum, dibayar melalui pungutan fee dari masyarakat pengguna Sisminbakum.)

Mungkin Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat berkenan memberi jawaban atas pertanyaan tersebut di atas kepada masyarakat.

--- 000 ---

Comments

Post a Comment